Am Dienstag wird der Landesparteitag über das Wahlprogramm beschließen.

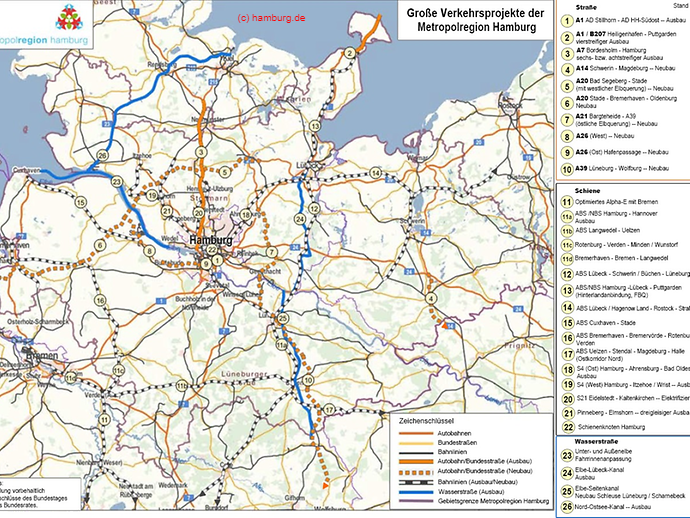

Eine wichtige Darstellung der unmittelbaren Zukunftsaufgaben. Hierauf müssen wir Antworten geben. Meine Antworten finden Sie in den rechts aufgelisteten Kategorien.

Interessant die teilweise unterschiedlichen Ansichten von Jung und Alt beim Thema E-Roller. Ich habe mich hier festgelegt - die Roller sind keine Lösung der Verkehrsprobleme, sondern eher Zeichen einer Überflussgesellschaft. Aber das sehen manche anders. Einig waren wir uns darin, dass die Mobilitätswende einen Mix von neuen Antriebstechniken braucht, von E-Mobilität bis Wasserstoff. Schließlich: Ich habe mich deutlich dafür ausgesprochen, dass wir auf die Soziale Marktwirtschaft setzen, um unsere Gesellschaft bei den oben genannten Themen fit zu machen für die Zukunft. Das kommt bei Rot und Grün viel zu oft viel zu kurz! Danke ans ganze Team fürs Plakatieren und für die gedankliche Vor- und Nachbereitung! Hat großen Spaß gemacht!

Jetzt berichten verschiedene Medien, dass ein Maßnahmenpaket der Bundesregierung in Höhe von 40 Milliarden Euro vorgesehen sei. Was ist mit diesem Klimapaket verbunden? Von der Steuerentlastung für die energetische Gebäudesanierung bis zur Ticketabgabe für Inlandsflüge, von höheren Kaufprämien für Elektroautos bis zu Investitionen in das Netz der Bahn. Noch ist alles offen. Meine Hoffnung ist, dass nicht allzu schnell ein Maßnahmenpaket zusammengestellt wird, dem die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit fehlt und das trotz allen guten Willens viel zu teuer und widersprüchlich wird und gegebenenfalls sogar schädlich wirkt. Wie z.B. die bisherige EEG-Umlage, die die erneuerbaren Energien stärken sollte, aber im Ergebnis viel zu teuer und aus heutiger Sicht weitgehend unwirksam ist. Ja, die Klimawende gibt es nicht zum Nulltarif. Aber wahr ist auch: Die Koalition braucht einen ordnungspolitischen Kompass, um die Klimawende mit einem abgestimmten Mix an Maßnahmen und mit starken Anreizen zum Erfolg zu führen.

Natürlich kann man fragen, ob nicht Marktzutrittsbarrieren geschaffen werden, ob nicht mit dem Meisterzwang die Wahlfreiheit der Kunden verliert, die künftig nicht mehr entscheiden können, einen vielleicht qualitativ schlechteren, aber günstigeren Anbieter zu nutzen; ob nicht die Schwarzarbeit steigt. Dies alles wird man genau beobachten müssen (s. dazu den Kommentar von Heike Göbel in der heutigen F.A.Z.). Auch muss die deutsche Meisterprüfung EU-rechtskonform ausgestaltet bleiben.

Und noch eines ist wichtig: Wir müssen die berufliche Bildung insgesamt weiter stärken, z.B. mit einem Meisterbonus, mit dem bei bestandener Meisterprüfung angefallene Gebühren erstattet werden, mit einer Gleichstellung des Meistertitels mit dem Bachelor und mit weiteren Initiativen für lebenslanges Lernen.

Aber wenn all dies im Verfahren gewährleistet ist, dann darf das Verbandsklagerecht kein Instrument sein, mit dem Infrastrukturprojekte torpediert werden können.

Pool-Shuttle treten gegen das Taxigewerbe an, das schon Angriffen von Taxi-Apps wie Uber & Co. und Car Sharing Angeboten wie Share Now ausgesetzt ist. Neue Marktteilnehmer stoßen in Deutschland in einen stark regulierten Markt: Taxifahrer unterliegen strengen öffentlich-rechtlichen Vorgaben. Vereinfacht gesagt: Sie müssen jeden mitnehmen, zu jeder Zeit; Taxis sind tarifgebunden; Taxis müssen eine gewisse Mindestausstattung haben. Das Personenbeförderungsgesetz, in dem das alles geregelt ist und das gerade novelliert wird, erfährt starke Kritik. Nicht nur neuen Anbietern mutet das Gesetz antiquiert und unflexibel an. Auch die Monopolkommission, die die Bundesregierung auf dem Gebiet des Wettbewerbsrechts berät, ist seit längerem kritisch. Andererseits betonen Taxigewerbe, Gewerkschaften und Verbraucherschützer den Schutz von Unternehmen und Kunden vor Dumping und unlauterem Wettbewerb. Sicher: Fahrer müssen qualifiziert sein, Versicherungsschutz muss bestehen, wir wollen guten Service! Aber sicher ist auch, dass die Digitalisierung neue Angebote hervorbringt, die vorteilhaft sein können. Auch die Verkehrsdienstleistungen ändern sich. Der Streit um die Rahmenbedingungen der Personenbeförderung wird mit harten Bandagen ausgetragen. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht im einstweiligen Rechtsschutz erlaubt, dass bis 2022 mehr Moia-Busse durch Hamburg fahren dürfen: Insgesamt bis zu 1.000 Stück. Wenn man bedenkt, dass in Hamburg rd. 3.000 Taxen fahren, ist die Konkurrenz dieser Pool-Shuttle erheblich! Mit Moia steht den vielen kleinen Taxibetrieben die ganze Wucht des VW-Konzerns gegenüber. - Hinzu kommen noch Uber, Share Now & Co. Meine Auffassung: Wir müssen auf die Soziale Marktwirtschaft setzen. Das bedeutet:

Aber zwei großen Risiken müssen wir aktiv begegnen: Für viele Taxifahrerinnen und -fahrer besteht ein existenzbedrohender Verdrängungswettbewerb, mit großen sozialen Auswirkungen. Auch hier ist Politik gefragt. Meine Sorge ist, dass bestehende Strukturen und wirtschaftliche Existenzen schon in der bloßen Erprobungsphase von neuen unregulierten Geschäftsmodellen zerstört werden. Hier heißt es: Wachsam sein!

Und wir müssen in Hamburg langfristig die Versorgung mit guten Mobilitätsdienstleistungen in der ganzen Stadt sicherstellen. Nicht nur in den Innenstadtquartieren, sondern auch am dünner besiedelten Stadtrand. Anbieter müssen in der ganzen Stadt präsent sein. Ich bin für flächendeckende Versorgung, keine "Funklöcher für Taxis".

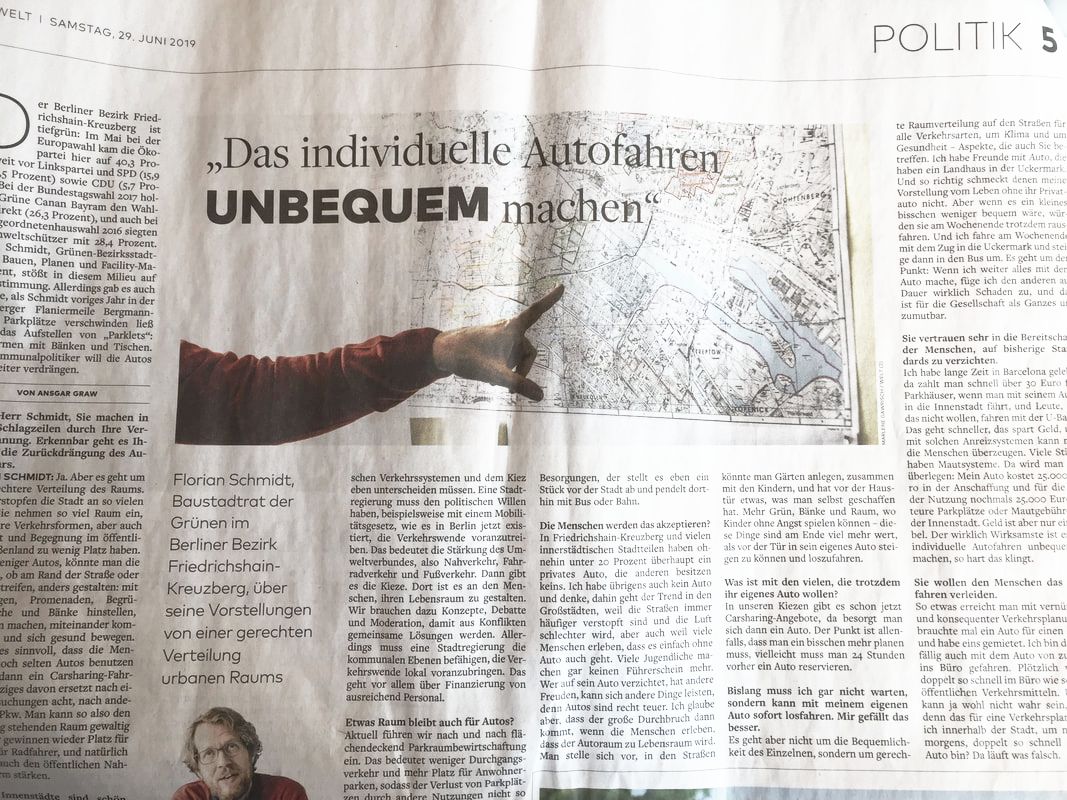

Da maßt sich ein Staatsvertreter an, die Freiheit des einzelnen zu beschränken, um seine eigene Vorstellung umzusetzen, wie Verkehr funktionieren soll. Das ist Staatsdirigismus. Wie der Veggie-Day. Nur viel viel heftiger!

Das sehe ich genauso! Wir wollen eine moderne Verkehrs- und Infrastrukturpolitik! Das Mobilitätskonzept der CDU Hamburg finden Sie hier oder wenn Sie auf das kleine Foto klicken. Und noch ein Gedanke zum Artikel in der Welt: Manche glauben, das ist Berlin, das mit Rot-Rot-Grün kann hier nicht kommen. Wirklich?  Das dachten sicher auch viele Bremerinnen und Bremer. Aber im Ergebnis haben viele bürgerliche Wähler, die bei der Bürgerschaftswahl im Mai Grün gewählt haben, einer rot-grün-dunkelroten Regierung in den Steigbügel geholfen haben. Auf Hamburg übertragen heißt das: Wer Grün wählt, kann auch hier einer Koalition von Rot und Dunkelrot (und Grün) zum Durchbruch verhelfen.

Außerdem Landesausschuss mit Wahl in den Landesvorstand, Wirtschaftskreis um Christina Block, Stammtisch mit der Jungen Union und Sommerfest der Frauenunion. Inspirierend und intensiv. Richtig klasse! - Jetzt erst mal Wochenende! Mit Eppendorfer Landstraßenfest.

Die Kanzlerin sagt dazu heute beim Deutschen Mieterbund, das Kabinett werde "in der nächsten Woche mit großer Wahrscheinlichkeit einen Gesetzentwurf vorstellen", dann erwarte sie "schwierige Beratungen in Bundestag und Bundesrat". Eine Einigung sieht anders aus. Worauf kommt es jetzt an?

Finanzminister Scholz favorisiert immer noch ein kompliziertes Bewertungsmodell, jetzt erkennbar mit der Option für die Bundesländer, eigene Bewertungsregeln vorzulegen und die Steuermesszahl in eigene Regie zu übernehmen. Dafür muss das Grundgesetz geändert werden. Es geht Minister Scholz mit seinem Modell immer noch darum, die Grundsteuer zu einer verdeckten Vermögenssteuer mit komplizierten Bewertungsregeln auszubauen. Das ist, erstens, verfassungsrechtlich zweifelhaft, es ist, zweitens, eine unnötige bürokratische Belastung aller Bürgerinnen und Bürgern; auch die Finanzverwaltung blickt skeptisch auf ein bürokratisches Monstrum. Und es führt, drittens, zu einer Mehrbelastung der Häuslebauer und Mieter im Ganzen. Bayern will die Sache daher schon lange in die eigene Hand nehmen, um ein flächenbezogenes Modell durchzusetzen und die Steuermesszahl, die letztlich die Höhe der Steuer vorgibt, anzupassen. So hat man früher auch im Hamburger Senat gedacht, sagt dies aber nicht mehr so laut, weil man den Genossen Olaf nicht in die Pfanne hauen will. Ich fordere den Senat auf, dass er hier standhaft bleibt und eine Erhöhung des Steueraufkommens in Hamburg unterbindet. Der Preis für das "Scholz-Modell plus Öffnungsklausel" wäre letztlich ein deutschlandweiter Flickenteppich bei der Grundsteuer, verbunden mit Steuererhöhungen in weiten Teilen des Landes. Eine solche Grundsteuer würde, das kann man jetzt schon sagen, die Bürgerinnen und Bürger zu Recht empören und schnell wieder bei den Gerichten landen. Ich wünsche mir, dass die neue Grundsteuer einfach, einheitlich und insgesamt belastungsneutral wird! Die Hamburgerinnen und Hamburger dürfen in der Summe nicht stärker belastet werden. Das Flächenmodell weist dafür den Weg.

WIE BEKOMMEN WIR E-MOBILITÄT NACH WINTERHUDE UND EPPENDORF?

Das Minderungsziel für CO2 liegt bei mindestens 55 % bis zum Jahr 2030, mindestens 70 % bis zum Jahr 2040 und bei einer weitgehenden Treibhaus-Neutralität Deutschlands bis zum Jahr 2050. Vor diesem Hintergrund geht es u.a. um weniger Fahrzeuge, um ÖPNV und um den massiven Ausbau der Elektro-Mobilität. Darüber sprechen wir bei einem Werkstadt-Gespräch der MIT mit verschiedenen Experten, darunter auch Dr. Christoph Ploß MdB, Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages. Bei der E-Mobilität werden wir genau hinschauen müssen. Die Ökobilanzen ergeben noch ein unklares Bild. Der ADAC geht bei einem Auto der unteren Mittelklasse und 150.000 km Nutzung von einem CO2-Ausstoß eines Benziners von 30.000 kg aus, bei einem Diesel von 28.000 kg und bei einem Elektroauto im Strommix von 23.000 kg. Erst bei 100% Ökostrom verringert sich der CO2-Ausstoß auf 11.000 kg. Bei einem Lebenszyklus von nur 50.000 km, z.B. bei einem Zweitwagen, ist das Elektroauto mit einem Strommix dem Verbrennungsmotor unterlegen. Hinzukommt der Wasserbedarf beim Abbau von Lithium in Südamerika, Australien und anderswo. Für die vom Abbau betroffenen Regionen ist der Abbau ein mögliches ökologisches Disaster. – Beim Abbau von Kobalt herrschen oftmals menschenunwürdige Umstände, z.B. im Kongo. Es muss sichergestellt sein, dass wir unser Klima- und Mobilitätsproblem nicht auf Kosten der Entwicklungsländer zu lösen versuchen. Aber die Chancen, die die technologische Entwicklung mit sich bringt, sind groß. Der Markt als Innovationsmotor! Deutschland, die große Auto-Nation, muss Innovationsanführer sein. Wichtig ist eine Mischung verschiedener Technologien, auch im Wärmebereich. Es geht um neue Kraftstoffe (E-Fuels) und um weitere Formen der Elektro- und Wasserstoff-Mobilität. Es geht um die Koppelung aller Energiesektoren. In unserem Werkstattgespräch sprechen wir über den Ausbau der Infrastruktur, um die Mobilitätswende vor Ort umzusetzen. Welche Infrastruktur brauchen wir in den verschiedenen Quartieren, z.B. in eng bebauten, dicht bevölkerten Stadtteilen wie Eppendorf und Winterhude? Wie und wo kommt künftig der "Sprit aus der Steckdose". Die Vertreter von KFz-Branche und Tankstellenverband waren hier im Grunde recht optimistisch. Werkstädten und Tankstellen, die ohnehin bereits Shop-Lösungen sind, werden sich umstellen können. Ein wichtiger Punkt war auch die Leistungsfähigkeit der städtischen Stromkabel, um Ladestationen auch dezentral zu organisieren, z.B. in Quartiers- und Tiefgaragen. Danke an Reinhard Stuth, den Fachsprecher Energie und Umwelt der MIT Hamburg, und alle Mitwirkenden für diesen erstklassigen, intensiven, gelungenen Workshop.

|

|